Le télescope spatial James Webb (JWST), l’observatoire le plus puissant de l’humanité, a potentiellement permis d’apercevoir les toutes premières étoiles de l’univers. Cette découverte révolutionnaire, décrite dans The Astrophysical Journal Letters du 27 octobre, pourrait réécrire notre compréhension de la formation des galaxies et des premiers instants après le Big Bang.

Ces étoiles insaisissables, connues sous le nom d’étoiles de la population III ou « étoiles sombres », se seraient enflammées peu de temps après la naissance de l’univers, il y a environ 13,8 milliards d’années. Imaginez des géants colossaux – un million de fois plus lourds que notre soleil et rayonnant un milliard de fois plus de lumière. On pense qu’ils se sont formés à partir de matières premières : l’hydrogène et l’hélium fusionnant dans des régions dominées par la matière noire.

Une équipe dirigée par l’astrophysicien Eli Visbal de l’Université de Tolède pense avoir repéré ces étoiles primordiales nichées dans un amas lointain nommé LAP1-B, situé à 13 milliards d’années-lumière.

Qu’est-ce qui rend cette découverte si convaincante ? La vision infrarouge unique du télescope lui a permis de pénétrer de vastes distances cosmiques et d’analyser la faible lumière de ces anciennes pépinières stellaires. Des indices clés pointent vers Population III :

- Spectres de lumière : La lumière émise par les étoiles révèle des raies d’émission caractéristiques, suggérant une production d’énergie élevée conforme aux modèles théoriques pour les étoiles de la population III.

- Masses stellaires : L’analyse spectrale fait également allusion à des étoiles exceptionnellement grandes – chacune environ 100 fois la masse de notre soleil – ce qui correspond aux prédictions concernant ces premiers géants.

Alors que JWST avait déjà laissé entendre qu’il détecterait des étoiles de la population III dans d’autres galaxies, LAP1-B offre des arguments plus solides. Cette observation s’aligne sur trois conditions théoriques cruciales : la formation dans un environnement pauvre en métaux, l’agrégation en petits amas dominés par des étoiles massives et le respect de la fonction de masse initiale prédite – comment les masses des étoiles sont réparties au sein d’une jeune population stellaire.

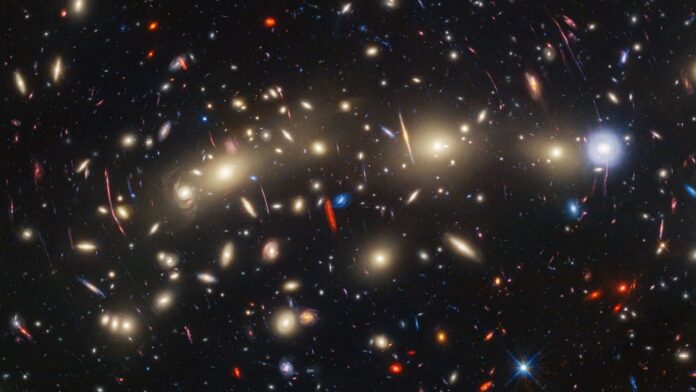

Surtout, JWST n’aurait pas pu dévoiler LAP1-B sans l’aide de la lentille gravitationnelle, un phénomène prédit par Albert Einstein. Un amas de galaxies au premier plan agissait comme une loupe cosmique, courbant et amplifiant la lumière de l’amas d’étoiles distant, la mettant ainsi au point pour JWST.

Cette découverte ne consiste pas seulement à repérer des étoiles anciennes ; il s’agit de comprendre comment les galaxies elles-mêmes ont pris forme. Parce que l’on pense que les étoiles de la population III se sont formées dans de petites structures de matière noire qui ont ensuite fusionné en galaxies plus grandes, leur étude ouvre une fenêtre sur les premiers stades de la formation et de l’évolution des structures cosmiques. Ils fournissent même des indices sur la façon dont les galaxies se sont enrichies d’éléments plus lourds (« métaux ») grâce à la nucléosynthèse stellaire – le processus par lequel les étoiles forgent des éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium.

Le télescope James Webb continue de réécrire notre compréhension du cosmos, en illuminant les moindres braises des premières générations d’étoiles de l’univers et en fournissant des informations inestimables sur la grande tapisserie de l’histoire cosmique.