Die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, gilt seit Jahren als Kennzeichen komplexer Lebensformen. Jetzt haben Wissenschaftler ein System entwickelt, das diese Anpassungsfähigkeit in einem Reagenzglas nachahmt und so die Grenzen zwischen Biologie und Informatik verwischt.

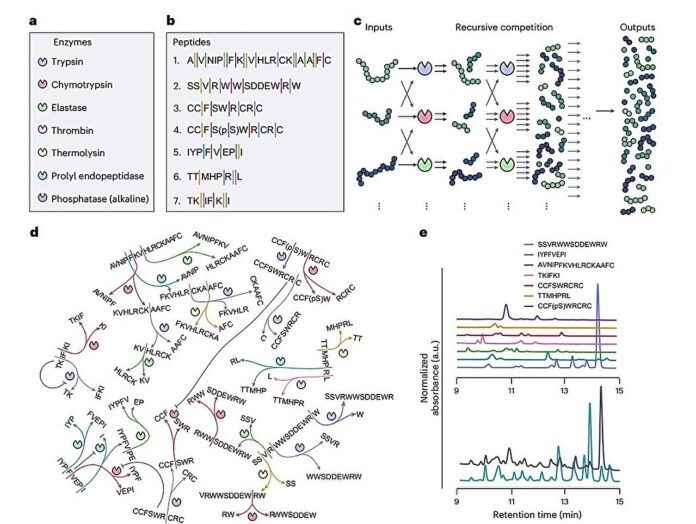

Stellen Sie sich eine geschäftige Chemiefabrik vor, in der verschiedene Moleküle ständig um Ressourcen konkurrieren. Auf diese Weise haben Forscher an Institutionen in den Niederlanden und Australien im Wesentlichen einen Entscheidungs-„Computer“ von Grund auf gebaut. Sie bauten ein Netzwerk von Enzymen namens Proteasen auf, die jeweils miteinander um den Zugang zu speziellen Peptiden wetteiferten. Diese Interaktionen waren nicht vorprogrammiert; Stattdessen organisiert sich das System auf der Grundlage eingehender Signale selbst, ähnlich wie eine biologische Zelle, die auf ihre Umgebung reagiert.

Dieser chemische Cocktail kann mehr als nur reagieren – er lernt. Die Forscher demonstrierten dies, indem sie zeigten, dass ihr System Temperaturänderungen im Bereich von 25 °C bis 55 °C mit beeindruckender Präzision (ca. 1,3 °C) genau erfasst.

Die Komplexität des Lebens nachahmen

Lebewesen sind Meister im Sammeln und Verarbeiten von Informationen aus der Umgebung – sei es beim Erkennen von Nährstoffen, beim Erkennen von Lichtveränderungen oder beim Fühlen von Temperaturschwankungen. Diese bemerkenswerte Leistung wird nicht durch Magie erreicht; Komplizierte Netzwerke von Molekülen kommunizieren und reagieren ständig innerhalb der Zellen.

Wissenschaftler sind seit langem von diesen „Netzwerkmotiven“ fasziniert – sich wiederholenden Mustern, die in natürlichen chemischen Netzwerken zu finden sind. Sie haben diese Motive als Blaupausen verwendet, um künstliche Systeme zu bauen, die einige Aspekte der biologischen Informationsverarbeitung nachahmen. Doch die volle Komplexität lebender Organismen nachzubilden, war bisher schwer zu erreichen.

Rekursive Interaktionen: Der Schlüssel zur Anpassungsfähigkeit

Der Durchbruch liegt in der Integration sogenannter „rekursiver Interaktionen“, bei denen der Output einer Reaktion Teil des Inputs wird und so eine Schleife kontinuierlicher Veränderung und Anpassung entsteht. Stellen Sie sich das wie eine Nachricht vor, die hin und her gesendet wird und sich jedes Mal auf der Grundlage des vorherigen Austauschs leicht weiterentwickelt. Dieser komplizierte Feedback-Mechanismus ermöglicht eine große Bandbreite an Ergebnissen ausgehend von relativ einfachen Ausgangspunkten.

Dies gelang den Forschern in ihrem neuen System durch den Aufbau eines komplexen Netzwerks aus sieben Enzymen und sieben Peptiden. Diese Peptide konkurrieren ständig um den Zugang zu den Enzymen, werden zerkleinert und in verschiedenen Kombinationen wieder zusammengesetzt. Das Ergebnis ist eine dynamische, sich ständig verändernde chemische Landschaft, in der sich die Molekülmischung je nach Anfangsbedingungen wie Temperatur oder Peptidkonzentration dramatisch ändert.

Von Molekülen zu Entscheidungen

Diese sich ständig verändernde Molekülsuppe wird in Echtzeit mit einem Massenspektrometer analysiert – einem Werkzeug, das einzelne Moleküle innerhalb einer komplexen Mischung identifizieren kann. Diese Daten werden in einen einfachen Algorithmus eingespeist, der diese Muster dekodiert und in aussagekräftige Ergebnisse umwandelt, wie z. B. Temperaturmessungen, die Erkennung von Lichtimpulsen oder sogar die Erkennung des Zeitablaufs.

Dieser „chemische Computer“ könnte den Weg für intelligentere Biosensoren ebnen, die in Echtzeit auf bestimmte Umweltreize reagieren können. Stellen Sie sich Sensoren vor, die in der Lage sind, subtile Veränderungen des pH-Werts im Körper zu erkennen und so Krankheiten früher zu diagnostizieren, oder Materialien, die aufgrund von Temperaturschwankungen ihre Farbe ändern und so ein intuitives Feedback in Smart Homes liefern.

Obwohl diese Forschung noch in den Kinderschuhen steckt, zeigt sie das Potenzial für die Entwicklung komplexer Systeme, die aus ihrer Umgebung lernen und sich anpassen – eine bemerkenswerte Leistung, die die Grenzen zwischen künstlicher Intelligenz und dem Einfallsreichtum der Natur verwischt.